[09.03.2014] Слово на Торжество Православия

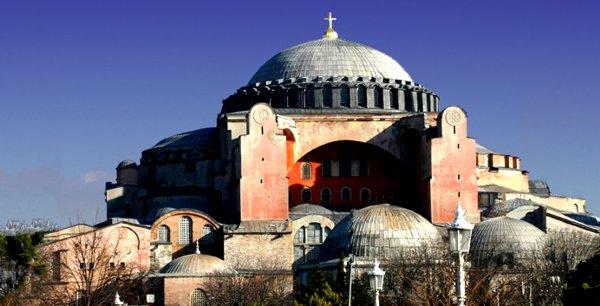

Сегодня особенный день для всей Православной Церкви, для каждого православного христианина. После дней строгого поста, в первый воскресный день совершается празднование, которое получило наименование «Торжество Православия». История этого торжества такова. 19 февраля 843г., вскоре после трагической кончины императора Феофила в течение двадцати лет страшно преследовавшего почитателей икон, по распоряжению императрицы Феодоры и с благословения свт. Митрофана Исповедника, патриарха Константинопольского был совершен величественный крестный ход со святыми иконами духовенства и мирян Константинополя. Из Влахернского дворца были изнесены святые иконы Спасителя и Богоматери и торжественно поставлены на поклонение в храме Святой Софии.

Новый Влахернский дворец

Закончился длительный в истории Церкви период страшных и почти не прекращавшихся гонений на почитание святых икон, который начался еще в 725 указом нечестивого императора Льва Исавра. Почти что сто двадцать лет страшных гонений на почитателей икон: тюрьмы, пытки, ссылки. И это даже несмотря на то,что собравшийся в Никее VII Вселенский собор провозгласил обязательность почитания икон и предал анафеме тех, кто отвергает древний обычай Кафолической Церкви. За это время было уничтожено огромное количество выдающихся произведений искусства раннехристианской эпохи. До нас чудом сохранились редкие иконы 6,7 и 8 столетий, в основном хранящихся в древнем монастыре св. мч. Екатерины на г. Синай.

Прп. Иоанна Дамаскин,

написавший три защитительных слова

против отвергающих святые иконы

В 843 году вновь были зачитаны определения VII Вселенского собора. «Кратко сказать: мы неприкосновенно сохраняем все церковные предания, утверждаемые письменно или неписьменно. Одно из них заповедуем делать живописные иконные изображения; так как это согласно с историей евангельской проповеди, служит подтверждением того, что Бог Слово истинно, а не призрачно вочеловечился, и служит на пользу нам...».[1] А о самом почитании святых икон, что оно собой означает говориться: «...честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображаемого на нем».[2] То есть мы чтим не краски и доски, а того,кто изображен на иконе. Само же иконопочитание является доказательством того, что мы, православные христиане верим не в абстрактного бога, а Бога вечно рождаемого от Бога Отца, Который в определенное историческое время воплотился от Девы Марии, пришел в этот мир. Его видели и с Ним говорили. Он совершал величайшие чудеса. Он принес искупительную жертву на Кресте для освобождения человечества от страшного рабства дьяволу и смерти, ада и вечных мук.

Итак, основа веры христианской, веры Церкви Христовой – это вера в Троичного Бога: Отца и Сына и Святого Духа. А также вера в то, что Христос есть Бог и Человек, «Спаситель всех людей».

И вся история Церкви, весь ее земной путь – это борьба за эту веру.

Мы живем в такое время, когда большинство людей, даже являющихся христианами, совершенно не считают нужным знать свою веру. Они часто полагают, что все эти догматы, вероучение – это что-то не столь важное, не обязательное и не нужное, лишнее. Их главный догмат – все веры верят в одного Бога и равны.

Но история Церкви и праздник Торжества Православия доказывает совершенно обратное. Вера Церкви Христовой выстрадана и выплакана, за нее пролили кровь многочисленные мученики и пострадали многие исповедники. Ибо они прекрасно осознавали, и чувствовали всем своим существом, что измена веры, даже в самом малейшем ведет к потере Бога, утрате общения с Ним, а также к погибели души. Но ведь в наше время много церквей: и Римо-Католическая, Армянская, другие т.н. Восточные Антихалкидонские церкви и Протестантские. Но как нам покажет история Церкви,все они не являются церковью в собственном смысле. Как исказившие апостольскую веру, они лишились самого главного – спасительной благодати. Все что у них есть оказывается лишь проформой, бутафорией. Прп. Иоанна Дамаскин, один из выдающихся отцов Церкви, написавший много важный трудов, который вел упорную и напряженную борьбу с иконоборчеством, писал, что мы, православные христиане, «гнусного же и постыдного, и нечистого писания проклятых манихеев,и эллинов и остальных еретиков, как содержащих ложное и суетное учение, ..., мы гнушаемся и отвергаем,хотя бы на нем и стояло имя Бога».[3]

Мы чаще предпочитаем знанию о вере ее незнание, приводя на ум огромное количество оправданий. Даже в среде духовенства и епископата предпочтение отдается не вере, а различного рода второстепенной деятельности. Но ложности и неправильности такого отношению к догматам,к вероучению говорит великий свт. Кирилл, патриарх Александрийский: «...любить Божественные Писания и стараться следовать догматам, - это достойно удивления. Это доставляет жизнь блаженную, и понесенный для этого труд не останется без возмездия...Правая по-истине и безукоризненная вера, которой сопутствует свет добрых дел,исполняет нас всякого блага и имеющим ее доставляет блистательную славу. Но, - далее особо подчеркивает свт. Кирилл, - свет добрых дел, если он чужд правых догматов и неповрежденной веры, душе человеческой, как думаю, не доставит никакой пользы. Ибо как вера без дел мертва есть (Иак.2, 20), так и противное истинно. Итак, вместе да сияет с честною жизнью слава и неповрежденность веры».[4] Тот же святитель Александрийский назидает каждого из нас, говоря, что те люди, которые предпочитают правой вере добре дела уподобляются «человеку с благородным лицом и кривыми блуждающими глазами». А так как всякое уклонение и отступление от верным догматов веры является «сном в смерть».

Когда в начале IV века возникли споры о вере во Христа, споры с небезызвестным пресвитером Арием, то, узнав об этом, св. император Константин написал письмо свт. Александру, епископу Александрийскому в котором призывал прекратить раздоры и водворить мир в Церкви. Он считал сами споры чем-то излишними, а разногласия в вере несущественными мнениями, «суетной стороной вопроса». «Пусть же, писал император свт. Александру, - и неосторожный вопрос, и необдуманный ответ прикроются в каждом из вас взимным прощением, ибо повод к вашему спору не касается какого-либо важного учения в законе и вы не вносите какой-либо новой ереси в свое богослужение; образ мыслей у вас один и тот же, как одно основание общения. Когда вы состязаетесь друг сдругом касательно маловажных и весьма незначительных предметов».[5]

Св. император Константин Великий,

мозаика, храм Святой Софии, Константинополь

Однако после того как споры не только не заканчивались, но распространились на всю восточную часть Римской империи, тогда для императора стало очевидным, что поднятые вопросы действительно затрагивали сердцевину веры. «Какая-то неопределенная распря и смута происходила даже в самом народе»[6], замечает церковный историк. По его инициативе был созван собор в г. Никее. Это произошло в 325г. Так начался еще новый период в истории Церкви, период Вселенских соборов. На этом соборе была раскрыта еретичность воззрений Ария, что его взгляды полностью разрушали всю христианскую веру. И справедливыми оказались слова, сказанные намного позже уже свт. Василием Великим, что ересь часто подстраивается под истину, используя слоги и буквы, и ее трудно уловить. Собор принял важно решение, которое было явным откровением свыше, что Сын Божий единосущен Богу Отцу. То есть этим столь точным словом с исчерпывающей точностью и глубиной излагалась евангельская вера во Христа как во всем равным Богу Отцу. Интересно, что после собора император верующим в Александрии напишет совершенно обратное тому, что он писал прежде свт. Александру, в самом начале споров, называя Ари и его учение «обманом того, который оказался врагом истины».[7]

В чем же причина появления ересей, уклонения от апостольской веры? На этот вопрос отвечает свт. Целестин, папа Римский (5в.):

«Известно, что вновь появляющиеся учения возникают от легкомысленного желания славы, от того, что некоторые хотят между своими прослыть остроумными, прозорливыми, глубокомысленными, домогаются выдумать что-нибудь небылое, дабы через то среди людей необразованных приобрести для себя на время славу человека проницательного».[8]

Церковь Христова, защищая чистоту Божественного откровения, чистоту апостольской веры, через своих возлюбленных угодников Божиих вела борьбу со всяким, даже малейшим искажением веры.

Мы уже упомянули о I Вселенском соборе,который состоялся в Никее в 325. Церковь предала анафеме пресвитера Ария и его учение,а также его последователей. И так Церковь Христова поступала всякий раз, когда выявляла яд ереси. Прежде чем перейти к другим Вселенским соборам мы вкратце скажем, что же означает предание Церковью анафеме. Это означает, что Церковь,обладая от Христа Бога властью вязать и решить, через преемников апостолов, своих епископов «отлучает и отсекает от Церкви»[9] тех, кто учит вопреки вере Церкви. «Всегда и каждого суд Церкви, - писал свт. Целестин Несторию, тогда еще архиепископу Константинопольскому, - не считал лизаслуживающим отлучения, как скоро он или отнимал что от веры, или прилагал к ней? Ибо вера, полно и ясно преданная нам апостолами, не допускает ни приложения, ни уменьшения».[10] Следовательно анафема является отлучением от Церкви, но также и лишение спасения.

В том же IV столетии в Константинополе в 381г. состоялся и II Вселенский собор, который предал анафеме учение Македония,отрицавшего Божество Духа Святого и его равночестность с Богом Отцом и Богом Сыном. Этот собор довершил борьбу Церкви за догмат о Едином по существу, но Троичном в лицах Боге. И мы вместе с этим собором, исповедуем веру в Единого и в трех лицах сславимого и поклоняемого Бога и анафематствуем всякое иное учение и всякого, кто так не верит.

В 431г. в Эфесе состоялся III Вселенский собор, который отверг учение Нестория,епископа Константинопольского о том,что Христос не есть Богочеловек,что Он якобы постепенно достиг совершенства, быв обоженным человеком. И собор утвердил учение свт. Кирилла Александрийого о том, что Христос был Богочеловек, в котором ипостасно Божество соединилось с человечеством. Поэтому и Дева Мария,как родившая Богочеловека, а не человека, является истинно Богородицей. И с эти собором мы предаем анафеме всякое учение противное вере во Христа как истинного Богочеловека.

В 451г. в предместье Константинополя, в Халкидоне состоялся IV Вселенский собор. Этот собор, осудил ересь монофизитов, отрицавших то, что во Христе, в Его единой ипостаси соединились две совершенные природы, и при этом они сохранили всю полноту своих природных свойств и качеств. Была принята очень важная догматическая формулировка, с предельной точностью раскрывавшей образ соединения во Христе двух совершенно противоположных природ:

«Итак, последуя святым отцым, все согласно поучаем исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в божестве и совершенного в человечестве, истинного Бога и истинного Человека... в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, - так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лицо и одну ипостась...».[11]

Свт. Лев Великий, папа Римский

В основу этого вероопределения было положено знаменитое послание свт. папы Льва Великого, которое было им написано собору и исправлено собственной рукой явившегося ап. Петра. А само вероопределение Вселенского собора было благословлено чудесным образом на мощах св. мч. Евфимии Всехвальной. После длительной молитвы и поста,когда вскрыли ее гробницу, то увидели следующее: в руках она держала свиток православного вероопределения, а в ногах лежало определение еретиков.[12]

В 553г. в Константинополе состоялся V Вселенский собор, который осудил Оригена и его учение о всеобщем спасении, а потому и временности, вечных мук,учение о переселении человеческих душ и многое другое. Этот же собор осудит и отверг учение разных толков монофизитства к которым сегодня относятся Армянская церковь, Коптская, Малабарская и ряд других Ориентальных церквей, а также сочинения некоторых церковных писателей в которых имеются неправильные учения о Христе.

В 680 в Константинополе состоялся VI Вселенский собор, который утвердил необходимость веры в то,что во Христе,как имеющим две полные и совершенные природы,есть две естественные природные воля и хотение, два природных действования. Но человеческая воля во всем свободно следует и подчиняется божественной воле. Этот собор воздал похвалу и честь страданиям и подвигам прп. Максима Исповедника, который больше всех потрудился в том, чтобы утвердить и сохранить веру Церкви. А ведь был такой момент в истории, когда все патриархии, поместные церкви,иерархи находились в ереси. Прп. Максим почти что чуть ли не один остался верен Церкви. И с этим собором мы анафематствует монофелитскую ересь.

Прп. Максим Исповедник

В 787г.в Константинополе собрался VII Вселенский собор, провозгласивший обязательность почитания святых икон, изображение святого креста. И вместе с этим собором мы анафематствуем всех тех, кто отвергает почитание икон, проявляя религиозное невежество и безграмотность, называют их идолами. Для нас икона – это священное изображение Христа, Богоматери,святых. И божественная благодать почитает на святых иконахи через них подает верующимв освящение и просвещение. Мы исповедуем веру Церкви в то, что все в храмах Божиих,все что посвящено Богу является святыней и священными предметами. Через них также Господь освящает души верных.

Храм Святой Софии в Константинополе 6в., в котором прошли многие Вселенские соборы

Но история Православной Церкви этими Вселенскими соборами не закончилась. В это время постепенно, по мере захвата бывших римских провинций на Западе, появлялись иноземные епископии. Люди, не имевшей той великий богословской и мирской культуры, какой обладала империя Константина Великого, отличались, даже духовенство, крайне примитивной верой, которая часто сочеталась с суевериями. На Западе стали появляться вероучительные, а затем и обрядовые особенности, которые расходились с общецерковной верой и практикой.

В 879г. при свт. патриархе Фотие был созван собор, который часто именуют VIII Вселенским собором.Этот собор был созван с той целью,чтобы вместе с западными епископами, представителями тогда еще православного Рима,подвергнуть осуждению все нововведения. И в первую очередь было осуждено нововведение франкских епископов в Символ веры о Святом Духе, что якобы Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына. «Мы сочетаемся как други и отцы и сонаследники небесного жительства тем, которые подобным образом верят. Однако если кто-то дерзает заново переписать и переименовывать «Правило Веры» некоем ином изложении, кроме разве этого священного Символа, который повсюду свыше распространялся благословенными и святыми Отцами нашими и чтобы похитить авторитет исповедания этих богоносных мужей и внедрить их собственные изобретения и чтобы их представить в виде общего учения верующим или тем, которые обращаются от какой-либо ереси, и они проявляют нахальство в том, чтобы всецело искажать это древнейшее священное и уважаемое определение с помощью поддельных слов, добавления, убавлений. Тогда того, согласно гласу святых и Вселенских соборов, который уже признан перед нами, его следует отлучать совсем, если он является клириком, или предать анафеме, если он является мирянином».[13]

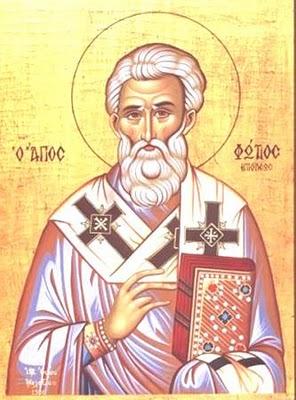

Свт. Фотий Великий, патриарх Константинопольский

И вместе с эти собором мы также анафематствует всякое искажение Символа веры,добавление в Символ веры ложного учения об исхождении Святого Духа и от Сына (Filioque).

В XIV cтолетии Православной Церкви пришлось столкнуться с представителями западного гуманизма, которые во главу своей новой религии ставили гений человека. К этому времени Западная церковь уже давно отпала от Апостольского Православия. И соборы,которые созывались в это время в Константинополе (1341,1347, 1351) имели колоссальное значение для Православной Церкви. Этими соборами была отвергнута западная духовность и гуманизм. Эти соборы отвергли идею о постижимости Бога только с помощью разума. Эти соборы засвидетельствовали,что спасительная миссия Православия заключается в благодатном преображении и обожении обезображенного страстями человека, усвоении человеком «жизни Христовой». Они раскрыли важное учение о различении неразличимых в Боге сущности и энергии. Они засвидетельствовали, что человек постигает Бога по средством Божественных энергий. Эти соборы доказали, что умная молитва является наиважнейшим духовным деланием православного человека,как научающая подлинному трезвению и возводящая при обязательности других добродетелей в богоподобному бесстрастию. А собор 1351г. провозгласил свт. Григория Паламу, митрополита Фессалоникийского «светильником Православной веры»,точным выразителем Священного Предания. А его творения были оценены как бесценный кладязь святоотеческого богословия, верно и точно изъясняющие Святых Отцов Церкви. Он и его труды стали для Православной Церкви мерилом Православия. И об этом будет сказано и провозглашено Церковью на следующей неделе, третьей Великого поста.

Свт. Григорий Палама, митрополит Фессалоникийский

«А об этом не раз упоминаемом святейшем из митрополитов Фессалоники, ...за Божественное учение и за общее наше благочестие и предание как подобало боровшемуся, мы постановляем, что он не только превосходил всех своих противников, борясь против хулителей Христовой Церкви, ..., но и есть надежнейший боец и защитник Церкви и благочестия и споспешник таковых».[14]

Но и далее, Православная Церковь созывала соборы, которыми низлагала появлявшиеся соблазны,в основном приходившие из отпавшего от апостольской Церкви Запада.

В 1583г. в Константинополе был собран собор, который в актах и у патриарха Досифея иерусалимского называется даже Вселенским. Поводом для собора было рассмотрение письма из Рима от папы Григория,в котором он извещал Православную Церковь о переходе на новый «более точный календарь и Пасхалию». Однако и патриархи Иеремия и патриарх Александрийский Сильвестр, и другие епископы отвергли календарную реформу Римской церкви.В соборном определении прозвучали слова клятвы и анафемы на тех, кто дерзнут изменять православную Пасхалию и календарь (месяцеслов). «Того же, кто не следует обычаям Церкви, а также седьми Вселенским соборам как о них постановили и о Святой Пасхе, и о Месяцеслове, и добре узаконили, чтобы этому следовать и желает последовать новому изобретению безбожных папских астрономов о Пасхе и Месяцеслове,... и желает ниспровергуть и уничтожить святоотеческие догматы и обычаи Церкви, да будет под анафемой и отлучен от Церкви Христовой и собрания верных».[15]

Это соборное решение 1587 и 1593гг. свидетельствует о том, что решения данных соборов имеют обязательный характер для всей Православной Церкви. Поэтому активные попытки современных иерархов греческих церквей, под сильным политическим нажим перешедших на новый календарь, и это прежде всего касается Константинопольской церкви, а также вынести вопрос о введении нового календаря на так называемом новом Всеправославном соборе,является дерзостью, вопиющим беззаконием. Несомненно, как это ранее подчеркивала Русская Церковь, необходимо всем вернуться на Юлианское летосчисление, на которое опирается и принятая на I Вселенском соборе Александрийская Пасхалия.

Чудесное явление Креста на Крестовоздвижение

по старому стилю в храме близ Афин в 1934г.

В XVII столетии Православная Церковь столкнулась с попытками протестантов и римо-католиков доказывать, что их вера согласовывается с древним Православием. Одним из самых острых вопросов был вопрос о таинстве Евхаристии. И, отвечая на запросы с Запада, Православная Церковь собирала Всеправославные соборы, которые в итоге на Константинопольском соборе 1691г. вынесли соборное суждение о вере Церкви в Таинство Евхаристии.

В определении собора в частности говориться: «Время от времени появлялось множество еретиков, которые отрицали происходящее в таинстве сущностное и реальное преложение хлеба и вина в тело и кровь Господню. Священные учителя святой Церкви, как и подобало, боролись против еретиков. Но те в ответ стали ссылаться на разные значения одного слова и приводить мнимые доказательства, чтобы ввести в заблуждение простецов. Поэтому в конце концов Церковь, чтобы яснее показать истинность этого таинства, данною ей властью, как она всегда делала, призвав Всесвятого Духа, ввела в употребление слово "пресуществление". Она обозначила им то же самое, что обозначает для этого таинства слово "преложение". Она употребила это слово, чтобы избежать смешения разных значений, и тем самым побороть все мнимые доводы, выдвинутые еретиками против таинства. Церковь позаимствовала это слово не от латинян, но почерпнула его из сокровищницы подлинных своих православных учителей».[16] То есть собор излагает учение Церкви, обязательное для всех православных христиан.

В последующие столетия, XVIII XIX вв., Церковь Христова давала свои ответы Западу о своей вере в виде Посланий Восточных Патриархов и посланий Константинопольской Церкви. В них Церковь Христова давала всегда один ответ: не может быть соединения Православной Церкви, которая является единственной Святой, Соборной и Апостольской Церковью ни с Римской церковью,которая упорно пребывает в своих еретических заблуждениях, ни, конечно же с протестантскими. Церковь Христова своими божественными канонами и правилами завещала всем нам не иметь никакого молитвенного общения с иноверцами и еретиками. Поскольку совместная молитва является свидетельством единства веры, а ее нет между нами и теми, кто даже именует себя христианскими церквами, но не принимает всего учения Православной Церкви. Молитва с ними, и тем более участие в из т.н. богослужении рассматривается святыми Отцами как величайшее преступление против Церкви, поэтому священные каноны повелевают отлучать от Церкви и лишать священства иерархов, дерзнувших попирать и ломать священные границы Церкви. Кроме того, такими поступками отпавшие от Церкви иноверцы лишаются возможности осознать самое главное, что они вне Церкви, а значит вне спасения.

Дай Бог нам всем относиться к нашей Православной вере как самой драгоценной жемчужине, ради сохранения которой мы готовы были нести всякие утеснения, насмешки и упреки. В этом мы будем подражателями тем, которых Церковь Православная прославляет как исповедников. Ну а чтобы иметь ревность о Боге и правильную,необходимо заботиться о чистоте сердца, очищении от пороков и грехов. Только тогда с Божией помощью мы сможем правильно и богоугодно хранить и защищать веру Церкви.

Наше слово мы хотели бы завершить словами свт. Целестина, епископа Римского в послании к клиру и народу Константинополя: «В этой внутренней войне (то есть с неправомыслиями и ересями),в этой домашней борьбе вашей, вера должна послужить стеной для вас, ея духовными стрелами вы можете защитить себя самих...Будем хранить ее, потому что она хранит нас: через нее нашим защитником, нашей оградой бывает Бог». [17]

А. К. 8.02/21/02. 2010 Торжество Православия

Apologet.spb.ru

Икона Церкви Христовой на которую нападают

разные еретики: Арий, папы, Кальвин, Лютер и др.

[13]о. Георгий Дион. Драга Η Ογδόη Οικουμενική Σύνοδος